人が亡くなった際、葬式の際にはさまざまな供養や儀礼が行われる。そこに欠かせないものの一つが、先祖や亡くなった方を祀る象徴とされる位牌である。この品は、単に葬式だけでなく、その後長く家庭の仏壇に祀られ、死者の魂を鎮め、供養するための中心的な存在となる。仏教諸派を中心として広く普及しているが、各宗派や地方の風習によって使われる形状や呼称、作法にもいくつか違いがある。位牌は、かつては本来、紙位牌や木簡などの素朴な形から始まったとされる。

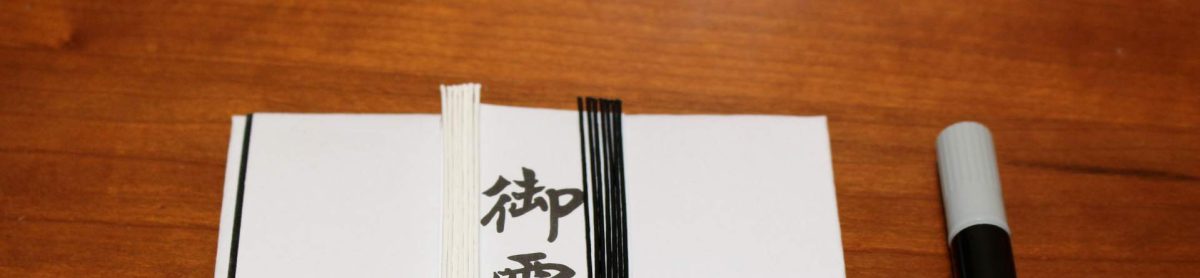

その後、各地で信仰が深まるにつれて、黒々とした美しい塗りや金箔の装飾が施された現在のような形状へと発展した。そこには、亡くなった方への敬意と魂を大切に弔う心が強く表れている。仏教を信奉する家庭が多かったため、この品は日常の祀りごとにおいても極めて重要な役割を持っていた。戦前から戦後にかけてとはいえ、故人一人一人に対して個別に位牌を用意する姿勢は決して衰えていない。葬式が執り行われる際、仏式の場合はまず「白木位牌」とよばれる仮のものが使われるのが一般的である。

白い素地の木に戒名や法名、没年月日を記し、葬儀の式中に用いる。その後、四十九日もしくは一周忌の頃を目安に、本位牌と呼ばれる立派なものを改めて作成し仏壇に安置する。その理由として、葬儀後しばらくは魂がこの世に留まっていて、期間を経た後に本格的に仏の世界に入るという仏教上の考え方が影響している。さて、本位牌の種類や形式にもさまざまなものが存在する。黒塗りで艶やかな伝統的なものから、シンプルな趣きのある素木製、豪華な金箔仕上げ、現代的なアクリル製品や木目そのままを生かした意匠など、選択肢は豊富である。

また、戒名や法名、俗名、没年月日などの内容を記入した札板を用いる点は共通する。宗派によっては型や文字の色、書き方も異なるため、作成時には家の習慣や菩提寺の指導に配慮する必要がある。家族がどのように弔い、いつまでも偲びたいかという想いが身を結ぶ品でもあるため、慎重に選ぶ方が多い。位牌の値段は、材質や大きさ、装飾の工夫、さらには職人の手作りによるものなど、要素によって大きく変化するのが特徴だ。仮位牌として用いられる白木の板は数千円程度と安価だが、本位牌の場合はシンプルなデザインでも一万円台からある。

一方で高級な漆塗りや金箔押しを施した伝統工芸品、また家紋や特別な装飾が加わると十万円を超えることも珍しくない。材料だけでなく、彫刻や蒔絵、文字入れの丁寧さが加わるにつれ、価格も上昇する傾向にある。予算や家庭ごとの価値観、伝統に応じて選択肢は広がっているため、故人への敬意と供養の心を基準に選ぶよう心掛けたい。葬式の際には、位牌が遺された者にとってどのような意味を持つのか改めて考えさせられる。葬儀のみならず、その後の法事やお盆の供養の席などでも仏壇の中央に安置されて手を合わせられる対象となる。

遺族にとっては、亡き人との精神的な繋がりを実感する拠り所となり、法要ごとに集まり故人を想い出して絆を深める機会にもなる。また、引越や家の建て替え時などには取り扱いに気を使い、丁重かつ慎重に取り扱われている姿からも、信仰と礼節を重んじる人びとの気持ちが伝わってくる。現在は、従来の仏壇に位牌を安置するご家庭が減少傾向にあるとはいえ、それでもなお、葬式と位牌は深い関わりを持ち続けている。中には現代的なインテリアに合わせられる小型やシンプルなデザインも人気を集めている。以前のような豪華な仏壇や大型の位牌を避け、必要最小限の規模・装飾にとどめるケースも多く、また複数人をまとめて祀る「集合型」も見られる。

それでも、故人を偲ぶという本質的な心は大きく変わらず残り続けている。葬式を迎えた時、人は「位牌」を目の当たりにして初めて、旅立った親や祖父母、最愛の家族がはっきりと別れを告げたことを痛感する。静かな木の札が放つ存在感は、大切な人びとの想いと絆を末永くつないでいく証でもある。家庭や社会の日常に溶け込んだこの伝統文化は、やがて新たな時代の価値観の中でも、手を合わせる人々とともにあり続けるだろう。位牌は、故人を供養し、遺族が精神的な拠り所とする日本独自の文化を象徴する存在である。

もともとは簡素な形の紙位牌や木簡から始まり、やがて黒塗りや金箔が施された豪華な本位牌へと変化・発展してきた。葬式の際にはまず仮位牌として白木の位牌が用いられ、四十九日や一周忌の後に本位牌へと引き継がれる。その形式や作法、記載内容は仏教の宗派や地域によって異なる点があり、家ごとの伝統や菩提寺の指導に従い慎重に選ばれている。材質や装飾、職人の手仕事などによって値段も大きく異なり、故人や家族に対する敬意や供養の気持ちが込められる品である。近年、仏壇や位牌を持たない家庭も増加しているものの、現代的なデザインや小型化した製品の需要も生まれており、形は変わっても故人を偲ぶ根本的な心は変わっていない。

位牌は単なる儀式の道具ではなく、亡き人への想いと家族の絆をつなぐ存在として、日本の生活文化に深く根付いている。その価値と意義は、時代や家庭のスタイルが変化してもなお大切にされ続けている。