人がこの世を去ったあと、遺族や親しい人々が心を込めて手を合わせる対象として存在するものの一つに、先祖や故人をまつるための木札がある。この木札は、死者の魂がこの世とあの世の間を行き来する中で、その拠り所となるとされており、仏壇や寺院だけでなく家庭でも大切に扱われてきた。その由来は非常に古く、祖先崇拝の考え方と仏教儀式が混ざり合いながら、時代を経て姿形を変えつつも重要な礼法の一つとして受け継がれている。この木札を用意するタイミングや方法には各地や各宗派でさまざまな違いがあるものの、概ね亡くなってから四十九日までの忌明け法要までに作るのが一般的とされる。その大きな理由は、死者が一定期間迷いの中にあり転生の行方が決まるのを見守るという仏教思想からきている。

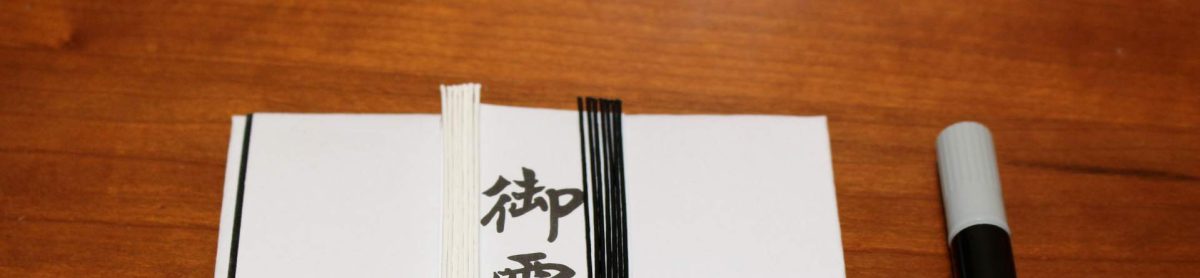

葬式の際には白木で作った仮の木札を用いて壇上に安置することが多く、忌明けを迎えた後に、黒漆や金箔でしつらえた本式の木札へと作り替える手順を踏む。この木札には故人の戒名、没年月日、俗名、享年が記され、ただの名前札以上の意味が込められている。遺族は文字数や表記、書式に迷う場合もあり、また宗派ごとの作法やしきたりに則ることも大切である。こうした決まりごとを守ることで、故人や祖先への敬意を表すことになり、礼儀や感謝の心が伝わると考えられている。もちろん、宗派や地方によって大きさやデザイン、置き方などの様式に微妙な差異がある。

これまでは主に寺院や仏具店、石材店などを通して注文することが一般的だった。しかし生活スタイルの多様化に伴い、木札の調達方法も変化しつつある。特に葬式を行う場面や急ぎで用意する必要性が生じた場合、売買方法の選択肢として注目を集めているのが、通信販売のサービスである。これらのサービスを活用する場合、時間や場所の制約が少なく、注文から納品までの過程が比較的スムーズに進むという利点がある。そのため家族が遠方に住んでいたり、仏具店の少ない地域に住んでいたりする場合でも、納期や商品選びの柔軟な対応が期待できる。

加えて、書体やサイズの選択肢も豊富な場合があり、しっかり比較できる点も通販の大きなメリットだと言える。実際に注文する際には、記載内容の伝達ミスを防ぐために詳細な確認が重視される。一般的には、正確な戒名や故人情報を申し込む段階で業者に伝える必要があり、文字の間違いや誤表記が無いよう校正サービスが導入されていたり、仕上がり画像の事前チェックができるシステムを採用している業者もある。お位牌に刻まれてしまう内容は間違えてしまうと非常に心苦しい問題につながるため、複数回の確認や問い合わせへの丁寧なフォローを設けていることが信頼性につながる。また、木札の素材や加工方法も用途や予算に応じて多岐にわたる。

伝統的な本漆塗りの豪華なものから、シンプルなデザインのもの、さらには環境配慮型の新しい素材を使用した商品まで選択肢が広がっている。金箔や蒔絵で装飾された美しい細工の品はそれ自体が仏壇の中で特別な存在感を放っており、家族の想いを託すにふさわしい品として選ばれている。また、一方で価格帯も幅広いため、経済的負担を配慮しながら必要性やご家庭の事情に合わせて選んでいく場合が多い。通販による注文が増えている背景には、仏事自体のかたちが柔軟化している点や、葬式から四十九日までの短い日程でも対応してもらいやすくなったことも挙げられる。従来の仏具店へ足を運ぶことなくオンラインのみでのやり取りが完結するため、遠方在住の遺族でも安心して手続きを進められる。

葬式が終わった後すぐに必要となる場合や、やむを得ず急がなければならないケースでも短納期対応可能な点は大きな安心材料となる。一方で、通販のサービスを利用する際に配慮すべき点も存在する。大切な供養の品であるため、実物が手元に届く前に品質やサイズ感を確認できないことがある。また、家の仏間や仏壇にあうか、家族や宗派の習慣に反しないかなど慎重な検討が欠かせない。申込先が信用できるサービスであるかどうか、問い合わせへの応対やアフターサポート体制、宗派ごとの細かな相談に応じてくれるか、といった点はあらかじめチェックしておくことが望ましい。

葬式という人生の大切な節目ではあるが、それが終わったあとも遺族が心穏やかに手を合わせ続けるために、木札は静かに、しかし確かにその場所に存在している。供養の中心となる対象としての役割は今も変わらない。通販という方法が広く活用されるにあたっても、こうした心を込める作法や敬いの気持ち、および家族の想いをきちんと形にする大切さは引き継がれている。木札を通して時代とともに変わりゆく仏事の形、そして人々の思いが、この先も変わることなく続いていくことだろう。人が亡くなった後、故人や先祖への敬意や感謝を込めて手を合わせる対象の一つが、位牌などに用いられる木札です。

木札は仏教儀式と祖先崇拝の伝統が融合したもので、死者の魂の拠り所として、古くから家庭や寺院で大切に受け継がれてきました。一般的には、故人が亡くなってから四十九日までに本式の木札を準備し、戒名や没年月日などを記します。地域や宗派によって種類や作法は異なるものの、決まりごとを守って作ることが敬意を示す大切な行為とされています。近年は生活様式の変化により、木札の注文方法も多様化し、インターネットを利用した通販サービスの利用が増加しています。通販の利点として、遠方に住む家族や仏具店の少ない地域に住む人も短期間で必要な木札を入手しやすいこと、さまざまなサイズやデザインから選択できること、注文内容の校正や仕上がり画像の確認ができる点などがあります。

一方で、実物を手に取って確認できない不安や、家の仏壇に合うかどうか、宗派のしきたりに適しているかなど慎重な配慮も不可欠です。信頼できる業者選びや事前の丁寧な確認が重要になります。木札は単なる記名札ではなく、家族の思いが込められた供養の中心的存在です。時代が移り変わっても、形式や注文方法が変化しても、亡き人や祖先を敬う心や作法は変わることなく大切に受け継がれています。木札を通じて、これからも家族それぞれの思いが静かに形として残されていくことでしょう。