葬儀の際に重要な役割を持つものとして、多くの日本の家庭で目にすることができる仏具がある。これには、亡くなった方の魂を祀り、供養の対象とするために作られるものが含まれる。その中でも、特に伝統的で深い意味が込められているものの一つが、死者の象徴ともいえる木製の札状の仏具である。家の仏壇の中央に祀るだけでなく、法要や年忌法要、その他の仏事でも欠かすことのできない存在となっている。もともとその起源は古代中国にさかのぼるとされるが、日本には仏教が伝来した頃から独自の発展を遂げてきた。

中世以降は武士階級でも盛んに受け入れられるようになり、やがて民衆の日常にも浸透していった経緯がある。当初は詳細な戒名や没年月日だけでなく、経典からの特別な文言を刻むことも多かった。しかし、今では戒名・法名と没日、俗名などの情報が刻まれるのが一般的である。この仏具が作られる際には、様々な工程がある。用いられる木材は、黒檀や紫檀、桑など重厚で耐久性の高いものから、比較的安価な桜や檜などが選ばれることもある。

木材の選定によって強度や見た目、また重厚感も変化し、長く家族により守られることを考えると、その材質選びも重要な要素となる。さらに漆塗りや金箔押しなどの装飾を施すことで、より荘厳さが増し、家ごと、お寺ごとに独自の意匠が継承されていることも少なくない。値段面については、材質、大きさ、仕上げ方法、彫刻の精度などにより非常に幅がある。簡素な作りで最低限の情報だけを刻むものは比較的手頃な価格で購入できるが、素材にこだわったり伝統工芸の技法を用いたもの、彫金細工を施したものになるとその分値段も大きく跳ね上がることになる。標準的な家庭で広く用いられる価格帯としては数万円から十数万円程度、不朽の名工の手によるものや特注品になると数十万円を超える事例も珍しくない。

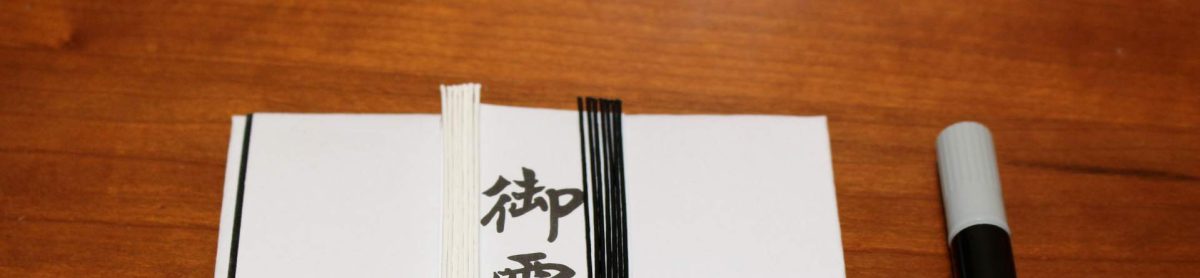

このあたりの価格差は、単に機能的な違いだけでなく、家族や故人への思い、地域や宗派による文化的な違いなども反映されている。葬式の場で初めて新たに作られることが多く、通称で「白木の位牌」と呼ばれる仮のものが用いられる。これはお通夜や告別式当日、仮の形で使用し、後に本位牌と呼ばれる恒久的なものへと交換される。元来、葬式自体が故人との最初の別れであり、遺族が改めて故人の人生や思いに向き合う瞬間となる。そのため、位牌の準備や購入も、葬儀社や寺院の指導のもとで慎重に進められる。

納品のタイミングについては、四十九日法要に合わせて新しい本位牌を仏壇に安置し、白木のものは寺に納める習慣が広く見られる。位牌に記載される内容についても少し触れておく必要がある。葬儀後に僧侶より与えられた戒名が最も重要であり、これは故人が浄土へ往生するための名とされる。他にも没年月日、俗名、享年などがバランスよく配置される。特に筆や特殊なカービング技法で文字が彫り込まれることが多く、最近では機械彫刻が主流となりつつも、伝統的な手彫りを求める声も根強い。

家ごとに異なる宗派や地域の習慣も深く関与する。例えば、座ったときに仏壇の奥行きや高さを考慮して適切なサイズが選ばれることが多い。宗派により形状やデザイン面で異なる要件があり、本体のデザインに細やかな違いが表れることも背景となっている。ここに、日本における仏事文化の多様性がうかがえる。また、持ち帰った本位牌は、日々の朝夕の読経や命日、法事ごとの供養などの場で非常に重要な供養対象となる。

多くの家では、家族の象徴や心の拠りどころとして使われ、時に先祖代々に渡って長く守られていく。また、時代の変遷とともに生活空間や住宅様式も変化し、なかには伝統的な重厚なたたずまいよりも、洋間にもなじむシンプルな意匠が好まれることも多くなっている。全体を通して考えると、単なる形状や素材だけでなく、葬式という大切な儀式から始まり、その後の永い家族の歴史と心に寄り添う象徴的役割を担っている。値段も決して一律ではないが、その背景にある意味や儀礼、家族の想いを汲み取り、今後も伝統と現代性の両立を模索しながら受け継がれていくだろう。日本の葬儀や仏事に欠かせない仏具の一つが位牌である。

位牌は、故人の魂を祀り供養の対象とする木製の札状の仏具であり、仏壇の中央に安置され、法要や年忌法要でも重要な役割を果たす。起源は古代中国にさかのぼり、日本に仏教が伝来した時期から独自の発展を遂げ、中世以降には広く民間に浸透した。素材は黒檀や紫檀などの貴重な木材から、桜や檜まで多岐にわたり、漆塗りや金箔押しなどの装飾が施されることも多い。値段は素材や仕上げ、彫刻の精度などによって大きく差があり、数万円から数十万円に及ぶ場合もある。葬儀ではまず「白木の位牌」と呼ばれる仮の位牌が用いられ、四十九日法要に本位牌に切り替えられる。

記載される情報は戒名、没年月日、俗名、享年などで、宗派や地域、家ごとに大きく異なる意匠やサイズが選ばれる。近年はライフスタイルの変化に伴い、伝統的な重厚さだけでなく現代的でシンプルなデザインも好まれるようになった。位牌は家族や先祖への思いを象徴し、時代を超えて受け継がれていく日本固有の文化である。