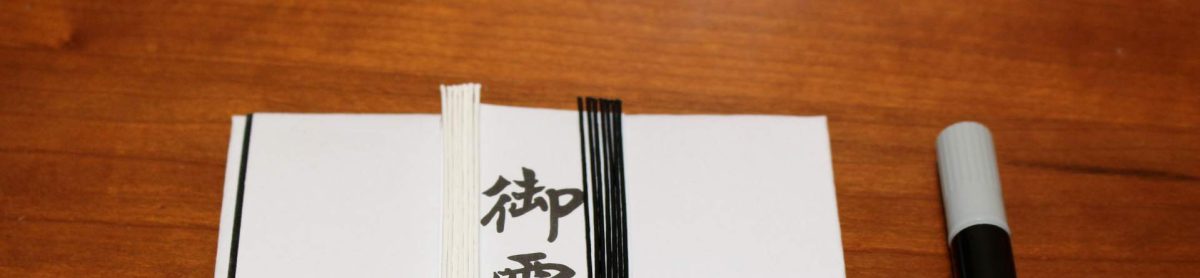

日本の伝統的な弔いの文化の中で、宗教的行事や家庭での祭祀に欠かせない重要な役割を担っているものといえば、先祖や故人の霊を象徴するための木製や金属製の容器である。仏教においては、家族が亡くなった後、故人の戒名や法名、生没年などを記して祀る。葬式後、四十九日の法要までは仮のものが使用されることもあるが、その後には本格的なものが家族の手で用意され仏壇に安置される。この一連の流れには地域や宗派による差異が存在するが、多くの日本の家庭に共通する精神文化だ。本来、この霊を象徴するものは、ただの記念碑や名前を記すための札ではなく、生きていたときの姿や魂そのものを象徴すると考えられている。

そのため、家族は故人を日常の中でいつも敬い、祈りを捧げる対象としてこの容器に手を合わせる。葬式の段取りに於いても、本来は出棺時や葬儀最後の儀式で壇上に上げられることが多く、弔問者が手を合わせる際にも大切な役割を果たす。加えて初七日、四十九日や年忌法要などその後の仏事にも常に中央の位置で飾られるため、意義は大変大きい。作成時に重要となるのが材質やデザイン、そして値段である。中でも材料には伝統的に唐木や黒檀、紫檀といった堅く重厚な木材が多く使用されている。

これに漆塗りを施し、金箔や蒔絵で美しい装飾を加えるものが多い。もちろん、それぞれの家庭や信仰、宗派によって必要とされる意匠や仕様は異なる。他にも、モダンなデザインも登場しており、家具や室内装飾との調和を意識したシンプルな作りが選ばれる場合もある。詳細な戒名・法名の彫刻や家紋など、個人の願いや思い出に寄り添った細やかなカスタマイズも対応されている。値段は材質や加工、サイズによって大きく異なる。

最も一般的な価格帯は数万円から十数万円に及ぶケースが多い。例えば比較的シンプルで小ぶりなものであれば、数千円台から購入できる。一方で、彫刻や装飾が多く施された高級品の場合は数十万円を超えることもある。黒檀や紫檀など高級木材を使用し、伝統工芸士が手仕事で仕上げた場合には、かなり高額になることも珍しくない。逆に、量産された現代的なモデルや合成材を使ったものは、コストを抑えた手頃な価格設定となっている。

このように、選ぶ際には家族の予算や仏壇の大きさ、宗派ごとの正式な決まり、それに家族の思いなど総合的な判断が必要だ。中には故人の生前から「自身のものは質素で結構」と希望を託すケースもあり、その意向を尊重して値段中心に選ぶ家庭も見られる。一方で、かけがえのない家族を偲び、長く大切に祀り続ける対象と考えて最高級品を選ぶ家も少なくない。葬式を執り行う際、この木製や金属製の精神のしるしは単なる形式ではなく、悲しみに包まれた家族の心情に寄り添う存在となる。仏教の考えに基づけば、そこに書かれた戒名は現世での名前から仏の世界での名前へと生まれ変わる証でもある。

戒名を依頼する際には、菩提寺や僧侶と十分に話し合い、法要や納骨の時期などもあわせて相談される。これをもとに、「魂入れ」と呼ばれる儀式を通じて、この木製や金属製の象徴に故人の霊魂を宿したという意味合いが与えられるのだ。更に、日本では代々受け継がれる「先祖代々」のものや、夫婦用に二人分を一対で用意する場合など、家族の歴史や形態に応じた幅広い形式が選択されている。また、複数をまとめて一つにする合祀や、故人一人ごとにそれぞれ用意するなどさまざまな方法が存在する。これは単なるモノとしてではなく、家系や想いを後世へ繋ぐ文化的な側面も大きい。

維持管理についても、毎日の手入れが祈りの時間になることで家族の心を整える。日々お線香を供え、花や水、故人の好物を供えることで家族が結びつきを再確認する場となる。年忌法要では親戚が集まり、これを囲んで改めて功徳を積む習わしにも重要な役割を担っている。このように、日本人と葬式の文化を繋ぐ象徴は、値段や見栄えだけでなく家族の心の拠り所として、また先祖や故人へ想いを寄せる姿勢そのものを体現している。選び方ひとつにも慎重な配慮や思い入れが必要となる存在であり、それが日本独自の豊かな精神文化を支えているものと言えるだろう。

日本の葬送文化において、故人や先祖の霊を象徴する木製や金属製の容器は、仏教的な儀式や家庭での祭祀に欠かせない重要な存在である。これは単なる名前を書く札ではなく、生前の姿や魂そのものを象徴するものとして家族に大切に扱われ、仏壇の中央で日々祈りの対象となる。戒名や法名を記したこの容器は、葬儀をはじめ、四十九日や年忌法要など主要な仏事ごとに重要な役割を担い、家族が故人を偲び精神的な拠り所とする中心的存在だ。その作成には黒檀や紫檀などの重厚な木材や、伝統工芸による装飾が用いられる一方、最近では住宅事情や現代的な生活様式に合わせシンプルなデザインも登場し、家庭ごとの予算や宗派のしきたり、故人の意向などに応じて多様な選択がなされている。価格は数千円から数十万円に及び、素材や装飾、職人の手仕事の有無などで大きく異なる。

魂入れの儀式を経て、この容器は単なるモノではなく、家族の祈りを集める精神的存在となり、毎日の手入れや供養を通じて家族の絆を再確認する場としても機能する。こうした伝統の中に、日本独自の先祖への敬意や家族の思いが深く息づいていることがわかる。