人が人生の幕を下ろすとき、その人を偲び想うための象徴となるのが「位牌」である。この木製の小さな板は、故人の霊魂の仮の依代(よりしろ)として、また故人がこの世にいた証として、家に大切に安置される。日本独自の伝統文化に根ざすこの習慣は、長い歴史をたどると、仏教の流入とともに独自に発展してきた。宗派や地域の違いによって形や意味合いにはさまざまな異なりが見られるが、共通して「魂の宿る神聖なもの」として尊重されている。多くの場合、亡くなった人が出ると葬式が営まれ、その過程の中で位牌が登場する。

葬式ではまず「白木位牌」と呼ばれる暫定的なものが使われるのが一般的である。これは、亡くなった直後から四十九日までの間、供養を絶やさぬように用意されるもので、この期間に僧侶による戒名や法名を記し、冥福を祈る儀式の際に重要な役割を果たす。やがて四十九日の忌明け法要が済むと、今度は「本位牌」と呼ばれる漆や黒檀などで丁寧に作られた正式な位牌を用意し、自宅の仏壇や寺院に安置するのが一般的な流れである。位牌には、さまざまなデザインや材質がある。伝統的には黒塗りや漆塗り、紫檀や黒檀といった希少性の高い木材を使ったものが主流とされており、複雑な彫刻や装飾が施されているものも少なくない。

一方で、現代的にはシンプルな形や明るい木目のもの、さらには写真やカラープリントが施されたタイプなど、多様な趣向が見られるようになっている。宗派によっても細かな違いがあり、たとえば戒名を記す方法や金文字、銀文字などの装飾の選択肢も多彩だ。こうした位牌の価格には大きな幅が存在する。一つの要因は素材である。無垢の黒檀や紫檀など高級木材を用い、漆塗りや金箔をあしらった上質なものは、その手作業ならではの精巧さも加わり、非常に高価となる傾向がある。

こうしたものは数万円から数十万円、時にはそれ以上の値が付けられることもある。逆に、合板や比較的安価な材料で作られ、シンプルな装飾にとどめているものだと、一万円台前半やそれ以下で購入できるケースも存在する。本人や遺族の意志、仏壇の規模、家計状況など様々な要素を鑑みて、どのグレードやデザインを選ぶか決断を要する場面が多い。葬式の際、位牌そのものにかかる費用のほかに、名前を記すための戒名(または法名)の授与や法要を依頼した僧侶へのお布施といった費用も発生する。それぞれ地域やお寺、家族の考え方により差は生じるが、一般的には本位牌の価格が葬式の費用の中で一項目として大きな割合を占めることもある。

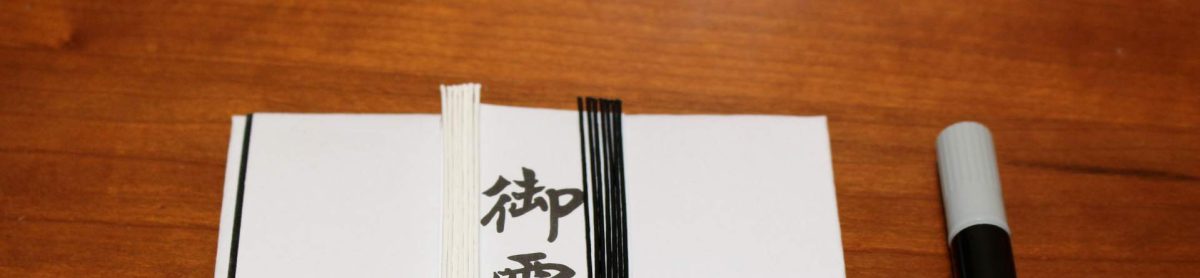

他に葬式関連では祭壇や棺、香典返しなど様々な費用が加算されるが、位牌は一度用意すれば長期にわたって家族が供養を続けていく中心となり、「一生に一度の選択」として慎重に検討する家庭も多い。実際、仏壇店や専門店で相談する際には、予算を伝えた上で見積もりを取るなど事前の準備が推奨される。どこまで装飾にこだわるか、位牌の大きさは仏壇に合うものか、宗派の形式に合致しているか等も重要な判断基準である。また、名字や戒名を注文票に記入し、書体や記載内容の最終確認をする過程は非常に丁寧に運ばれることが多い。出来上がった位牌は厳重な梱包を経て、四十九日法要などのタイミングで家に迎え入れる。

葬式の現場では、白木位牌が祭壇の中央に安置され、参列者や僧侶がこれに向かって焼香や供養を行う。葬儀の手順や演出の中でも、位牌は精神的な支柱として非常に重要な位置づけにある。漆塗りや黒塗りの本位牌に切り替わると、日々の仏壇での祈りや法事のたびに手を合わせる対象となる。その存在は、単なる「道具」や「記録」ではなく、家族の精神的な絆を体現する象徴的な意味を持つ。値段と価値はしばしば混同されがちだが、位牌に込められる想いは金額の大小とは比例しない。

丁寧に選び抜かれた位牌であっても、飾り気のない簡素なものであっても、家族が心を込めて故人を供養し、毎日手を合わせることにこそ本質的な意味がある。さらに、整然と仏壇に安置された位牌の佇まいは、残された家族や子孫が人生を生きる上でも故人が見守ってくれているという安心感や心の拠り所として機能する。葬式という人生の大きな節目を経験したあと、故人を忘れず敬う心は形となって日常の中に根付き続ける。伝統ある位牌の役割は、単なる習慣や形式では終わらず、数十年、時には世代を超えて引き継がれていく文化である。どんな値段の品を選んだとしても、そこに込められた敬意と追慕の気持ちが最も大切にされている。

位牌は、日本において故人を偲び、供養するための重要な存在であり、葬式やその後の法要、そして日常の祈りの場で欠かせないものとして大切にされてきた。仏教の伝来以来、宗派や地域による違いを持ちつつも、魂の依代として家族の精神的な支えとなる役割を果たしている。葬儀では仮の「白木位牌」が用いられ、四十九日を経て、漆塗りや高級木材で作られた「本位牌」が用意されるのが一般的だ。近年では、伝統的なデザインに加えて、現代的でシンプルな位牌や写真入りのものなど、多様な選択肢も広がっている。価格にも幅があり、素材や装飾の有無で数千円から数十万円に至る場合もあるが、家族の思いや予算、仏壇や宗派との兼ね合いを考慮して選ばれる。

位牌だけでなく戒名や僧侶へのお布施など葬儀には様々な費用が伴うが、位牌は一度作れば長く家族が故人を思い続ける中心的存在となる。その選定には、見積もりや事前相談、詳細な確認が推奨され、心を込めて準備される。最終的に大切なのは、位牌の価格や豪華さではなく、故人を敬い、日々手を合わせる家族の心であり、そうして受け継がれる敬意と追慕の気持ちが日本の文化として今なお息づいている。